অনলাইন ডেস্কঃ

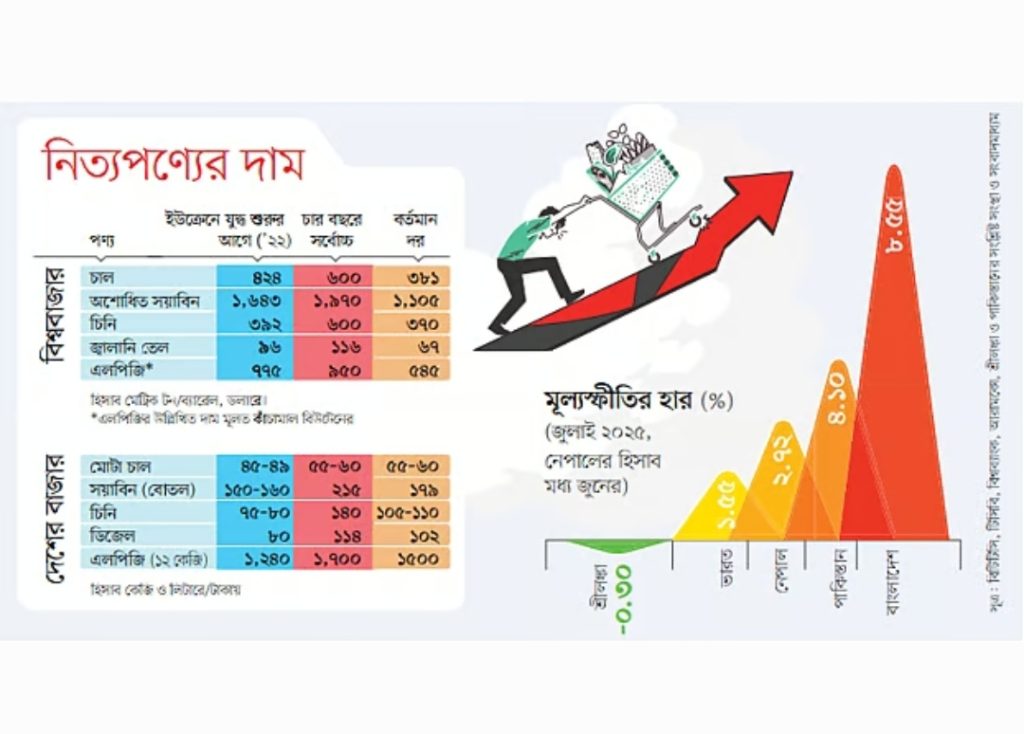

বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্যের দাম অনেকটাই কমে গেছে। এমনকি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দর এখন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগের চেয়েও কম। এমন পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মূল্যস্ফীতিও অনেকটা কমিয়ে এনেছে। কিন্তু বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি এখনো চড়া।

২০২২ সালে দেউলিয়া হওয়া শ্রীলঙ্কায় এখন মূল্যস্ফীতি, অর্থাৎ নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে না, বরং কমছে। মূল্য সংকোচনের হার শূন্য দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়া পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালে ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়েছিল। সেটা এখন নেমেছে ৪ শতাংশের কাছাকাছি।

ভারতে মূল্যস্ফীতি এখন একেবারেই কম (১ দশমিক ৫৫ শতাংশ)। নেপালেও তাই (২ দশমিক ৭২)। বিপরীতে বাংলাদেশে এখনো মূল্যস্ফীতি চড়া, যা গত জুলাই মাসে ছিল সাড়ে ৮ শতাংশের বেশি।

বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্যের দাম কতটা কমেছে, তা জানা যায় বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের (বিটিটিসি) একটি প্রতিবেদন থেকে। ট্যারিফ কমিশন নিয়মিত এই প্রতিবেদন তৈরি করে সরকারকে দেয়। ১৮ আগস্টের প্রতিবেদনে দেখা যায়, থাইল্যান্ডে এখন ৫ শতাংশ ভাঙা চালের মেট্রিক টনপ্রতি দর ৩৮১ মার্কিন ডলার (এফওবি মূল্য, অর্থাৎ জাহাজভাড়া ছাড়া), যা এক বছর আগে ছিল ৬১৬ ডলার। এক বছরে দাম কমেছে ৩৮ শতাংশ।

বাংলাদেশ গত জুন পর্যন্ত আগের এক বছরে ১৪ লাখ টন চাল আমদানি করেছে। সরকারিভাবে আট লাখ টন, বেসরকারিভাবে ছয় লাখ টন চাল আনা হয়েছে। কিন্তু দেশের বাজারে দাম কমছে না। সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে, গত মে মাসের শেষ দিকে ঢাকার বাজারে মোটা চালের দাম ছিল ৫২-৫৫ টাকা কেজি, যা এখন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা।

২০২০ সালের পর থেকেই দেশের বাজারে চালের দাম চড়া। ওই বছরের শুরুতে মোটা চালের কেজি ছিল ৩০-৩৫ টাকা (টিসিবির হিসাব)। করোনাকালের শুরুতে (২০২০ সালের মার্চ) আতঙ্কের কেনাকাটায় চালের দাম বেড়ে যায়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার দাম কমাতে ব্যর্থ হয়েছিল। মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা এখনো আছে। দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববাজারে দরপতন ও দেশে ভালো ফলনের পরও চালের বাজারে স্বস্তি আসছে না।

চাল বাংলাদেশকে সব সময় আমদানি করতে হয় না। ভোজ্যতেল, চিনি, জ্বালানি তেল, রান্নায় ব্যবহৃত তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসসহ (এলপিজি) বিভিন্ন পণ্য আমদানি করতে হয়। ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন, জ্বালানি খাতে সৌদি আরবের কোম্পানি আরামকো ও বিশ্বব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, বেশির ভাগ পণ্যের দাম কমে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগের পর্যায়ে নেমে গেছে। বাংলাদেশেও দাম কমেছে। তবে বিশ্ববাজারের তুলনায় কম হারে।

বাংলাদেশ গত জুন পর্যন্ত আগের এক বছরে ১৪ লাখ টন চাল আমদানি করেছে। সরকারিভাবে আট লাখ টন, বেসরকারিভাবে ছয় লাখ টন চাল আনা হয়েছে। কিন্তু দেশের বাজারে দাম কমছে না।

অবশ্য বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান মনে করেন, আন্তর্জাতিক বাজারদরের তুলনায় বাংলাদেশের নিত্যপণ্যের দাম সংগতিপূর্ণ। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার বলেন, ‘আমাদের কাছে যে তথ্য আছে, সে অনুযায়ী বলতে পারি, দেশে দাম বেশি নয়। সম্প্রতি পেঁয়াজের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণে এমনটা মনে হতে পারে। তবে পেঁয়াজের দাম তো আবার কমেও এসেছে।’

মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, ভোজ্যতেলের (পাম) দাম সম্প্রতি ১৫ টাকা কমানো হয়েছে। বাজার যাতে ঠিক থাকে, সে জন্য মন্ত্রণালয় সর্বাত্মক চেষ্টা করছে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করার পর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল, গ্যাসসহ সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এতে আমদানি খরচ মেটাতে গিয়ে হিমশিম খায় বাংলাদেশ। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, তৎকালীন সরকারের ভুল নীতির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় ধরনের সংকটে পড়েছিল।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুরকে। এখন ডলারের দরপতন থেমেছে। এমনকি মূল্য ধরে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার কিনছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বাড়ছে। আমদানি আগের তুলনায় সহজ হয়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির পতন ঠেকিয়েছে সরকার। মূল্যস্ফীতিও কমেছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে যা ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ ছিল, তা এখন সাড়ে ৮ শতাংশ। কিন্তু প্রতিবেশীদের তুলনায় মূল্যস্ফীতি এখনো অনেক বেশি।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে প্রতি ব্যারেল জ্বালানি তেলের দর ছিল ৯৬ ডলার, যা বেড়ে ১১৬ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল। এখন সেই দর কমে ৬৭ ডলারে নেমেছে। কিন্তু দেশে ডিজেলের দাম খুব একটা কমেনি। বর্তমান দর ১০২ টাকা।

বাংলাদেশে নিত্যপণ্যের মূল্য বেশি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের দামকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে যে ডলার ৮৬ টাকা ছিল, এখন তা ১২২ টাকা। অবশ্য অর্থনীতিবিদেরা এ–ও বলছেন, ডলারের মূল্য বিবেচনায় নিয়েও দেশের বাজারে পণ্যের দাম কমানোর সুযোগ আছে। আমদানি বাড়লে, প্রতিযোগিতা বাড়লে এবং কার্যকর তদারকি থাকলে দাম কমবে। সরকারও কিছু ক্ষেত্রে দাম কমাতে পারে।

এ ক্ষেত্রে উদাহরণ রান্নার গ্যাস। বাংলাদেশে রান্নার গ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম নির্ধারণ করা হয় সৌদি আরবের কোম্পানি আরামকোর দর ধরে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এলপিজির কাঁচামাল বিউটেন ও প্রপেনের টনপ্রতি দর ছিল ৭৭৫ ডলার, যা ওই বছরের শেষ দিকে এক হাজার ডলারের কাছাকাছি উঠেছিল। এখন বিউটেনের দর ৫৪৫ ডলার ও প্রপেনের দর ৫৭৫ ডলার। উল্লেখ্য, প্রায় ৭০ শতাংশ বিউটেনের সঙ্গে প্রায় ৩০ শতাংশ প্রোপেন মিশিয়ে এলপিজি তৈরি হয়।

ঢাকায় ২০২২ সালের শুরুতে এক সিলিন্ডার (১২ কেজি) এলপিজির দর ছিল ১ হাজার ২৫০ টাকার আশপাশে। এখন তা প্রায় দেড় হাজার টাকা (এলাকাভেদে কমবেশি আছে)। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) চলতি মাসে এলপিজির সিলিন্ডারের দর ১ হাজার ২৭৩ টাকা নির্ধারণ করেছে। কিন্তু তদারকির অভাবে সেই দর কখনোই কার্যকর হয়নি। ঢাকায় এখন এক সিলিন্ডার গ্যাস কিনতে দেড় হাজার টাকার মতো খরচ করতে হয়, যা বিইআরসি নির্ধারিত দরের (১ হাজার ২৭৩ টাকা) চেয়ে অনেক বেশি।

এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিভিন্ন সময় বিইআরসির কর্মকর্তারা বলেছেন, অভিযোগ পেলে তাঁরা ব্যবস্থা নেন। এ ছাড়া জেলা প্রশাসনকে নির্ধারিত দর বাস্তবায়নে চিঠি দেওয়া হয়। অবশ্য বাস্তবতা হলো, নির্ধারিত দরের বেশি দামে ক্রেতাদের কিনতে হচ্ছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির পতন ঠেকিয়েছে সরকার। মূল্যস্ফীতিও কমেছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে যা ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ ছিল, তা এখন সাড়ে ৮ শতাংশ। কিন্তু প্রতিবেশীদের তুলনায় মূল্যস্ফীতি এখনো অনেক বেশি।

কতটা কমেছে দর

২০২২ সালে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের দাম সর্বোচ্চ উঠেছিল প্রতি টনের দর ১ হাজার ৯৭০ ডলারে। বাংলাদেশে দাম হয়েছিল প্রতি লিটার ২১৫ টাকা (বোতলজাত)। এখন অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের দর প্রতি টনে ১ হাজার ৯৯ ডলারে নেমেছে, যা আগের চেয়ে ৪৪ শতাংশ কম। দেশে দর কমেছে ১৭ শতাংশ। বর্তমান দাম প্রতি লিটার ১৭৯ টাকা। উল্লেখ্য, ১২ আগস্ট খোলা পাম তেলের দাম লিটারে ১৯ টাকা কমিয়ে ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ দফায় সয়াবিনের দাম কমানো হয়নি।

দেশের শীর্ষস্থানীয় ভোগ্যপণ্য আমদানিকারক টি কে গ্রুপের পরিচালক শফিউল আথহার তাসলিম বলেন, বিগত কয়েক বছরে শুধু ডলার নয়, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দামও অনেক বেড়েছে। বাড়াতে হয়েছে কর্মীদের বেতনভাতা ও প্রশাসনিক ব্যয়ও। এসব কারণে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে।

অবশ্য বাণিজ্য বিশ্লেষকেরা মনে করেন, ভোজ্যতেলসহ বিভিন্ন পণ্যের বাজার গুটিকয়েক বড় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে। সেখানে প্রতিযোগিতা বাড়ানো দরকার।

দাম কমানোর সুযোগ আছে জ্বালানি তেলের। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ২০২২ সালের আগস্টে জ্বালানি তেলের দাম রেকর্ড হারে বাড়িয়েছিল। তখন ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম নির্ধারণ করা হয় ১১৪ টাকা। এ নিয়ে সমালোচনার মুখে কিছুদিন পরেই দাম ৫ টাকা কমিয়ে ১০৯ টাকা করা হয়। একই সঙ্গে বাড়ানো হয় কেরোসিন, পেট্রল ও অকটেনের দাম।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে প্রতি ব্যারেল জ্বালানি তেলের দর ছিল ৯৬ ডলার, যা বেড়ে ১১৬ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল। এখন সেই দর কমে ৬৭ ডলারে নেমেছে। কিন্তু দেশে ডিজেলের দাম খুব একটা কমেনি। বর্তমান দর ১০২ টাকা।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এখন জ্বালানি তেলে মুনাফা করছে। সরকারও শুল্ক–কর বাবদ বড় অঙ্কের অর্থ পাচ্ছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ডলারের দাম ৮৬ টাকা থেকে বেড়ে ১২৩ টাকা হয়েছে। জ্বালানি তেলের আমদানি বিল পরিশোধ করা হয় বিদেশি ঋণ থেকে। ঋণের সুদের হার বেড়েছে। তবে দর-কষাকষি করে পরিবহন খরচ আগের চেয়ে কমানো হয়েছে। সব মিলে দেশের বাজারে দাম আরেকটু কমানোর সুযোগ আছে। কিন্তু প্রতিবেশী দেশে দাম অনেক বেশি থাকায় পাচার এড়াতে দাম কমানো হচ্ছে না।

বিশ্ববাজারের সঙ্গে মিল রেখে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণের সূত্র প্রকাশ করায় তাঁর আপত্তি নেই বলে জানান জ্বালানিসচিব। তিনি বলেন, এটি নিয়ে আলোচনা করে করণীয় ঠিক করা হবে।

সরকার এখন প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সূত্র মেনে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করে। আওয়ামী লীগ সরকার সেই সূত্র কখনো প্রকাশ করেনি। বর্তমান সরকারও তা সামনে আনেনি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) গত নভেম্বরে এক বিশ্লেষণে দেখিয়েছে, তখনকার মূল্য অনুযায়ী জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ১০-১৫ টাকা কমানো সম্ভব। এরপর বিশ্ববাজারে দর আরও কমেছে।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, মূল্য নির্ধারণে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুর সময় বলা হয়েছিল, বিশ্ববাজারে দাম বাড়লে দেশেও বাড়ানো হবে। কমলে দেশেও কমবে। তবে এখন দেখা যাচ্ছে, ভারতে পাচারের আশঙ্কার কথা বলে দাম কমানো হচ্ছে না। এটা সংগতিপূর্ণ নয়। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের বিশ্লেষণে জ্বালানি তেলের ওপর ৯ ধরনের শুল্ক–কর পেয়েছিলাম, যার অনেকগুলোই দ্বৈত এবং প্রত্যাহারযোগ্য। সেটা না করে তেলের দাম কমানোর ক্ষেত্রে ইন্টারভেনশন (হস্তক্ষেপ) করা হচ্ছে। ভোক্তার স্বার্থ না দেখে বিপিসির মুনাফায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’

ঢাকার বাজারে এখন চাল, আটা, ডাল, ভোজ্যতেল, চিনি, শাকসবজি, ডিম, মুরগি ইত্যাদির দাম চড়া। নিম্ন আয়ের মানুষকে এখনো হিমশিমই খেতে হচ্ছে।

কোন দেশে কত দর

শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরোর (পিবিএস) ওয়েবসাইটে দেওয়া বাজারদর এবং ভারতের কলকাতা থেকে পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তিন দেশের মধ্যে তুলনাযোগ্য কিছু পণ্যের মধ্যে ডিজেলের দাম বাংলাদেশে কম। পশ্চিমবঙ্গে ডিজেল ১৩০ টাকা, ইসলামাবাদে ১২৮ টাকা ও শ্রীলঙ্কায় ১১৬ টাকা (বাংলাদেশি মুদ্রায় রূপান্তরিত মূল্য)। বাংলাদেশে ১০২ টাকা। উল্লেখ্য, অনেক সময় ডিজেলের মানের পার্থক্যের কারণে দামে হেরফের হয়।

বেশ কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশে দাম বেশি। যেমন শ্রীলঙ্কায় এক কেজি চিনির দাম ৮৯ থেকে ৯৭ টাকা। পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ৭৭ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে ৬৭ টাকার আশপাশে। বাংলাদেশে ১০০ টাকার বেশি। বাংলাদেশে চিনি আমদানির ওপর এখনো উচ্চ হারে শুল্ক রয়েছে।

শ্রীলঙ্কায় ডিমের ডজন ১৩৮ টাকা। পাকিস্তানের ইসলামাবাদে তা ১২৮ টাকা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ডিমের ডজন ১১০ টাকার আশপাশে। বাংলাদেশে ১৫০ টাকা।

ঢাকার বাজারে এখন চাল, আটা, ডাল, ভোজ্যতেল, চিনি, শাকসবজি, ডিম, মুরগি ইত্যাদির দাম চড়া। নিম্ন আয়ের মানুষকে এখনো হিমশিমই খেতে হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক এবং উন্নয়ন অন্বেষণের চেয়ারপারসন রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, বাংলাদেশে প্রতিটি গণজাগরণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সিপিআই (ভোক্তা মূল্যসূচক) কমেছে। এবার মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে, তবে ততটা নয়। এর কারণ হতে পারে, বাজারে গণ-অভ্যুত্থান–পরবর্তী শক্তিশালী সংকেত দেওয়া হয়নি। অলিগার্করা (মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী) আগের মতোই রয়ে গেছেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, চালের দাম ধারাবাহিকভাবে বেশি। সেখানে কি একটা দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে দেখা গেছে?

সূত্রঃ প্রথম আলো