অনলাইন ডেস্কঃ

দেশে বিগত তিন বছরে দারিদ্র্য বেড়েছে। প্রতি চারজনের একজন এখন গরিব। আরও অনেক মানুষ এমন আর্থিক অবস্থায় রয়েছেন যে অসুস্থতা বা অন্য কোনো সংকটে তাঁরা গরিব হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন।

২০২০ সালে করোনা মহামারির আগে তিন দশক ধরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, সেটা বাড়ছে। এটা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রযাত্রা পিছিয়ে যাওয়ার লক্ষণ।

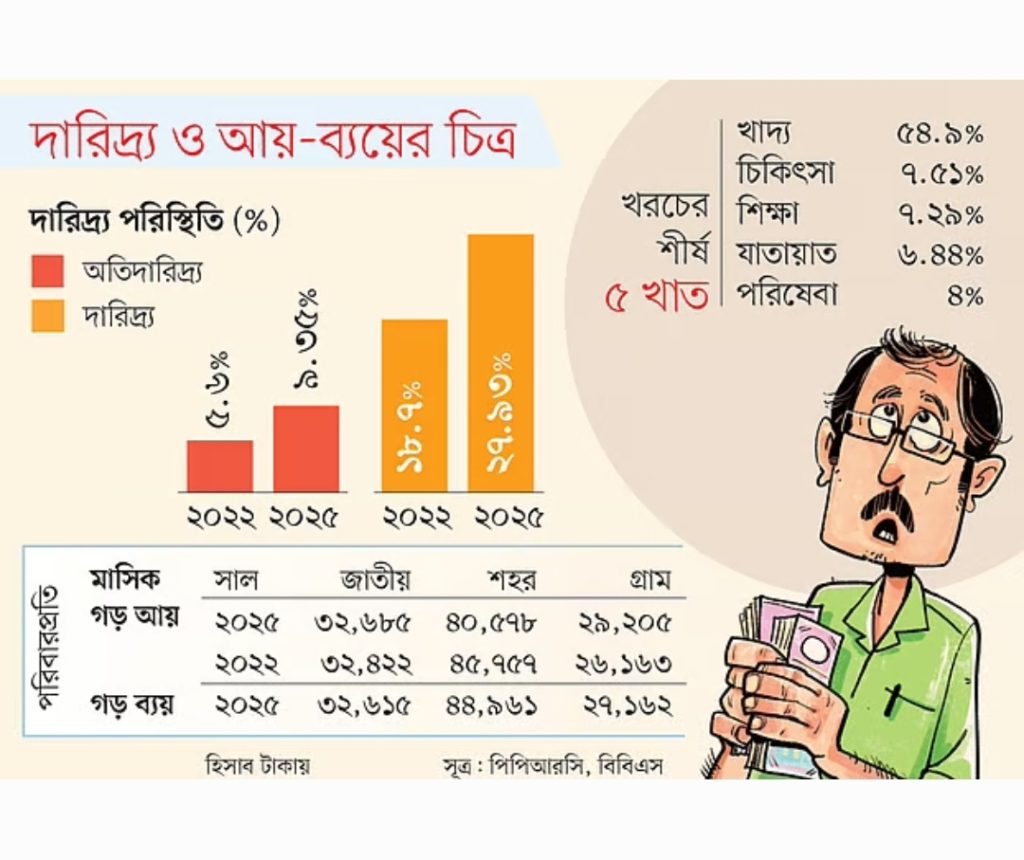

দারিদ্র্যের এ হিসাব উঠে এসেছে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক গবেষণায়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় করা ‘ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউসহোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫’ শীর্ষক এ গবেষণায় বলা হয়, গত মে মাসে এসে দেশের দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশে, যা ২০২২ সালে সরকারি হিসাবে (পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপ) ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।

পিপিআরসি বলছে, দরিদ্রের বাইরে এখন দেশের ১৮ শতাংশ পরিবার হঠাৎ দুর্যোগে যেকোনো সময় দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। তিন বছরে অতি বা চরম দারিদ্র্যের হারও বেড়েছে। ২০২২ সালের অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে।

দারিদ্র্যের এ হিসাব উঠে এসেছে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক গবেষণায়।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে গতকাল সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ সময় পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। গত মে মাসে দেশের ৮ হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজার ২০৭ জনের মতামতের ভিত্তিতে গবেষণাটি করা হয়।

পিপিআরসির গবেষণায় বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) করা ২০২২ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ওই জরিপ করা হয়েছিল ১৪ হাজার ৪০০ পরিবারের ওপর।

কত মানুষ গরিব

বিবিএসের জনশুমারি অনুসারে, ২০২২ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৯৮ লাখ। তখন পরিবারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১০ লাখ। জনসংখ্যার ওই হিসাবটি বিবেচনায় আনলে দেশে এখন কমপক্ষে পৌনে পাঁচ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন। তিন বছরে জনসংখ্যাও বেড়েছে।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় ধরে দারিদ্র্য পরিমাপ করে বিবিএস। একজন মানুষের দৈনিক গড়ে ২ হাজার ১২২ ক্যালরি খাদ্যগুণসম্পন্ন খাবার কিনতে এবং খাদ্যবহির্ভূত খরচ মেটাতে যত টাকা প্রয়োজন হয়, ওই টাকা আয় করতে না পারলেই ওই ব্যক্তিকে দরিদ্র হিসেবে ধরা হয়। তবে খাবারের দাম এলাকাভেদে ভিন্ন হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় করা ‘ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউসহোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫’ শীর্ষক এ গবেষণায় বলা হয়, গত মে মাসে এসে দেশের দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশে, যা ২০২২ সালে সরকারি হিসাবে (পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপ) ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকেরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষের জীবনযাত্রার খরচ অনেক বেড়েছে। খাবার, চিকিৎসা, বাসাভাড়া ও শিক্ষা—এমন প্রতিটি খাতেই ব্যয় বেড়েছে। ফলে দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত সবাই আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে পারছেন না।

পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান অনুষ্ঠানে বলেন, মূলত তিন ধরনের সংকটের প্রভাব বর্তমানে দেশে চলমান। এগুলো হলো করোনা মহামারি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। সর্বশেষ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বিশাল আশা সৃষ্টি করেছে; একই সঙ্গে একধরনের অনিশ্চয়তাও তৈরি করেছে। অর্থাৎ কয়েক বছর ধরে একটা ধারাবাহিক সংকটজনক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়েছে মানুষের আয়-ব্যয়, দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য খাতে।

অনুষ্ঠানে পুরো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার সংগত কারণে ক্ষুদ্র অর্থনীতির তুলনায় সামষ্টিক অর্থনীতিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে অর্থনীতির পরিকল্পনায় জনমুখী দৃষ্টি (পিপলস লেন্স) থাকা খুবই জরুরি হয়ে গেছে। শুধু জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদন) ওপর আলোচনাটা সীমাবদ্ধ না রেখে সমতা, ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীনতা ও নাগরিকের কল্যাণ নিয়ে আলোচনা বাড়াতে হবে।

পিপিআরসি বলছে, দরিদ্রের বাইরে এখন দেশের ১৮ শতাংশ পরিবার হঠাৎ দুর্যোগে যেকোনো সময় দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

শহরে আয় কমেছে, খরচ বেড়েছে

গবেষণায় দেখা গেছে, বিগত তিন বছরের ব্যবধানে শহরের পরিবারের মাসিক আয় কমেছে, কিন্তু খরচ বেড়ে গেছে। বর্তমানে শহরের একটি পরিবারের গড়ে মাসিক আয় ৪০ হাজার ৫৭৮ টাকা, ব্যয় ৪৪ হাজার ৯৬১ টাকা। ২০২২ সালে শহরের একটি পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ৪৫ হাজার ৫৭৮ টাকা।

অন্যদিকে গ্রামের পরিবারের গড় আয় আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। গ্রামের একটি পরিবারের গড় আয় এখন ২৯ হাজার ২০৫ টাকা, ব্যয় ২৭ হাজার ১৬২ টাকা। সার্বিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিবারের মাসে গড় আয় ৩২ হাজার ৬৮৫ টাকা। আর ব্যয় ৩২ হাজার ৬১৫ টাকা। অর্থাৎ মানুষের গড় সঞ্চয় মাসে মাত্র ৭০ টাকা।

অবশ্য গড় আয়ের এ চিত্র দেখে দরিদ্র মানুষের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় না। পিপিআরসির জরিপে উঠে এসেছে, আয়ের দিক থেকে সবচেয়ে নিচে থাকা ১০ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় মাত্র ৮ হাজার ৪৭৭ টাকা। এর বিপরীতে শীর্ষ ১০ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১ লাখ ৯ হাজার ৩৯০ টাকা। অর্থাৎ সমাজের ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়বৈষম্য প্রকট।

আরও উল্লেখ্য যে এ ধরনের জরিপে তথ্য সংগ্রহকারী সাধারণত অতিধনীদের কাছে যেতে পারেন না। ফলে তাঁদের তথ্য জরিপে আসে না। আসলে আয়বৈষম্যের আরও প্রকট চিত্র সামনে আসত।

বিবিএসের জনশুমারি অনুসারে, ২০২২ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৯৮ লাখ। তখন পরিবারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১০ লাখ। জনসংখ্যার ওই হিসাবটি বিবেচনায় আনলে দেশে এখন কমপক্ষে পৌনে পাঁচ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন। তিন বছরে জনসংখ্যাও বেড়েছে।

খাবারে খরচ প্রায় ৫৫%

পিপিআরসির জরিপে উঠে এসেছে, তুলনামূলক গরিব পরিবারগুলো নিজেদের আয়ের চেয়ে বেশি খরচ করছে। এমনকি মধ্যবিত্তদেরও আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। আর এই ব্যয়ের বড় একটি অংশ চলে যাচ্ছে খাদ্যে। একটি পরিবারের মাসের মোট খরচের প্রায় ৫৫ শতাংশ চলে যায় খাবার কেনায়। শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয়ও দ্রুত বাড়ছে।

আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়ে যাওয়ায় কেউ কেউ সঞ্চয় ভেঙে ফেলছেন। কাউকে কাউকে ধারদেনা করতে হচ্ছে। পিপিআরসির গবেষণায় উঠে এসেছে, ৪০ শতাংশ পরিবারের ঋণ বেড়েছে।

মূলত তিন ধরনের সংকটের প্রভাব বর্তমানে দেশে চলমান। এগুলো হলো করোনা মহামারি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা।

হোসেন জিল্লুর রহমান, পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান

ঘুষ কমেছে, তবে বন্ধ হয়নি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। পিপিআরসির গবেষণায় এসেছে, এরপর ঘুষ কমেছে। তবে তা বন্ধ হয়নি। গত বছরের আগস্ট মাসের আগে ঘুষ দিতে হয়েছে, এমন মতামত দিয়েছেন জরিপের ৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা। আর আগস্টের পর এ হার ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশে নেমেছে। সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে সরকারি অফিসে। এরপর পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের নাম এসেছে।

সামাজিক সুরক্ষা খাতেও আছে অনিয়ম। পিপিআরসির জরিপে আওতাভুক্ত ২৪ শতাংশ মানুষ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সুফলভোগী। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৭ শতাংশ দরিদ্র না হয়েও এ সুবিধা পাচ্ছেন।

অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকেরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষের জীবনযাত্রার খরচ অনেক বেড়েছে। খাবার, চিকিৎসা, বাসাভাড়া ও শিক্ষা—এমন প্রতিটি খাতেই ব্যয় বেড়েছে। ফলে দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত সবাই আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে পারছেন না।

পাঁচ নতুন ঝুঁকি

বর্তমান বাস্তবতায় পাঁচটি নতুন ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বলে মনে করে পিপিআরসি—এক. দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগের বোঝা বাড়ছে। পিপিআরসির গবেষণায় এসেছে, দেশের ৫১ শতাংশ পরিবারে অন্তত একজন বা এর বেশি সংখ্যায় উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত সদস্য রয়েছেন।

এ বিষয়ে পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণে পরিবারগুলোকে চিকিৎসার পেছনে বাড়তি ব্যয় করতে হচ্ছে, যা আবার তাদের ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছে। ফলে দীর্ঘস্থায়ী রোগ মোকাবিলার জন্য নতুন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নেওয়ার সময় হয়েছে।

পাঁচটি ঝুঁকির দ্বিতীয়টি হলো দেশের প্রায় প্রতি চারটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে একটি নারীপ্রধান (স্বামীর মৃত্যু অথবা বিচ্ছেদ বড় কারণ)। এ ধরনের পরিবারগুলো সমাজের সবচেয়ে নিচের স্তরে পড়ে আছে। তাই এদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন।

তিন. সমাজের একটি অংশ অনেক বেশি আয় করছে, অন্যদিকে বড় অংশ খরচ চালাতেই হিমশিম খাচ্ছে। এর ফলে পরিবারগুলোর ওপর ঋণের চাপ বাড়ছে, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারে চাপ বেশি। এই ঋণ মূলত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনার ব্যয়, চিকিৎসা কিংবা ঘর মেরামতের মতো কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্ন আয়ের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি ঋণ করছেন দৈনন্দিন খাবারের খরচ মেটানোর জন্য।

চার. ক্রমবর্ধমান খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা আরেকটি বড় ঝুঁকি। পিপিআরসির গবেষণায় দেখা যায়, দেশের সবচেয়ে দরিদ্র অনেক পরিবারের সদস্যরা সপ্তাহে একাধিক বেলা কিংবা মাসে অন্তত এক দিন একেবারেই না খেয়ে থাকছেন।

হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা এখনো ব্যাপক আকারে হয়নি, তবে তা ধীরে ধীরে বাড়ছে। এটি উদ্বেগজনক।

পাঁচ. স্যানিটেশন সংকট উত্তরণ করে এসডিজি (জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য) অর্জনের জন্য মাত্র পাঁচ বছর আছে, কিন্তু এখনো প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষ নন-স্যানিটারি টয়লেট (শৌচাগার) ব্যবহার করছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, বিগত তিন বছরের ব্যবধানে শহরের পরিবারের মাসিক আয় কমেছে, কিন্তু খরচ বেড়ে গেছে।

কর্মজীবীদের ৩৮% ছদ্মবেকার

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞা অনুসারে, সপ্তাহে অন্তত এক ঘণ্টা কাজ করলে তাঁকে কর্মজীবী হিসেবে ধরা হয়। পিপিআরসির গবেষণায় বলা হয়েছে, এই মানুষদের বড় একটি অংশ আসলে পূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থানে যুক্ত নেই। এসব কর্মজীবীর প্রায় চারজনের মধ্যে একজন (৩৮ শতাংশ) পূর্ণ সময় (সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা) কাজ করছেন না। তাঁরা পছন্দমতো কাজ পাচ্ছেন না। তাঁরা হলেন আন্ডারএমপ্লয়েড বা ছদ্মবেকার। শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার আরও কম। কর্মক্ষম বয়সের নারীদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ (২৬ শতাংশ) কর্মক্ষেত্রে যুক্ত।

অন্যদিকে কর্মজীবীদের প্রায় অর্ধেকই স্বনিয়োজিত। অর্থাৎ তাঁরা ছোট ব্যবসা, দোকান, ফুটপাতে পণ্য বিক্রি ইত্যাদি অনানুষ্ঠানিক খাতে নিজের মতো করে কাজ করছেন। এ ধরনের কাজে আয় অনিশ্চিত ও সামাজিক সুরক্ষা সীমিত। ফলে এ শ্রেণির মানুষ যেকোনো ধাক্কায় আবার দারিদ্র্যের দিকে ফিরে যেতে পারেন।

হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, এখন কর্মসংস্থানের জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কর্মসংস্থান নিয়ে বড় ধরনের ভাবনা এবং জরুরি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে এখনই আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

পিপিআরসির জরিপে উঠে এসেছে, তুলনামূলক গরিব পরিবারগুলো নিজেদের আয়ের চেয়ে বেশি খরচ করছে। এমনকি মধ্যবিত্তদেরও আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। আর এই ব্যয়ের বড় একটি অংশ চলে যাচ্ছে খাদ্যে।

টিকে থাকার চার প্রত্যয়

গবেষণার ফল তুলে ধরে পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, এসব পরিস্থিতির মধ্যেও টিকে থাকার অন্তত চারটি প্রত্যয় (সোর্স অব রেজিলিয়েন্স) রয়েছে। এগুলো হলো প্রবাসী আয়, ২১ হাজার ১০০ কোটি টাকার বিশাল স্থানীয় ভোক্তা বাজার, ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রতি অভ্যস্ততা এবং ভোক্তার পরিবর্তিত পরিস্থিতি মানিয়ে নেওয়া।

এমন বাস্তবতায় তিন ধরনের সুপারিশ তুলে ধরেন হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, অনিয়মিত আয় ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে স্বল্পমেয়াদি জরুরি সহায়তা দেওয়া, বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী রোগের ব্যয়ে নতুন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন। মধ্য মেয়াদে কর্মসংস্থান বাড়াতে সম্ভাবনাময় খাতগুলোর জন্য কৌশলগত সহায়তা প্যাকেজ প্রণয়নে একটি সরকারি-বেসরকারি যৌথ টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার। দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির পরিকল্পনায় জনমুখী দৃষ্টি (পিপলস লেন্স) রাখতে হবে।